2025年10月14日にWindows10が使えなくなるので無料のOS「LinuxMint」をインストールしてPCを蘇生させた内容をまとめています。

ESU(Windows 10 の拡張セキュリティ更新プログラム)で重要なセキュリティ更新プログラムのみ1年間延長できるらしいですが、どのみち1年後にはWindows11に移行しなければなりません。

Windows11にアップグレードできるPCならまだしも、約2010年にWindows7で購入した私のPC「Lenovo ideaCentre K320」なんか無理。アウトオブ眼中なワケです。

ならばいっそのこと無料で使えるLinux系のOSを入れて蘇生させてやります!って内容です。はい。

目次

どうも、迷える子オヤジです。(子とジだけ韻をふむ)

ってか、Windows11にアップグレードできない問題でどれだけのPCが廃棄されるんでしょうかね?

「SDGs」って叫ぶなら何とかせぇよ。

(もしかしたらWindowsとかPCメーカーが今の時代一番環境に悪いんじゃないのかぃ??)

ヤフオクなんかwindows10を無理矢理Windows11にアップグレードしたPCが大量に出てますねぇ。

1台買ってみたけど、業者にやり方聞いたら「企業秘密」だってさ。

もう怪しいw

どうせRufusで制限(TPM / Secure Boot / メモリチェックをスキップする…)を外したISOファイルでインストールするとか、Microsoft公式の Media Creation Tool で Windows 11 ISO ファイルを作成して、そのISO を展開して「sources」フォルダ内の appraiserres.dll を削除又は置き換えた修正版ISOをUSBに書き込んでインストールして制限回避したPCなんでしょ!?

そのWindows11もどっかの企業又は個人が使ってたヤツじゃかねーのかい??

まあ、そんなことは(良くないけど)いいのさ。

とにかく、古いPCでもとことん使ってあげるのが私の使命w

先述した通り、私のPCは約15年前に購入した「Lenovo ideaCentre K320」なワケです。

購入時の価格は約20万円だったかな!?

今の市場だとゴミくずだと思われるスペックです。

CPUはCore-i7の870、メモリはDDR3(1333MHz)で8GB。

途中でHDDから2.5インチSSDに交換して延命してきました。

もうWin10も動作は厳しいですが、誰しも若い頃はあったのです。

私の手でもう一度サクサク動くPCに変えて、新たな命を吹き込んでやろうではありませんか!

しかしWindows11にはできません。macOSとか…ムリ。

ということでLinuxにしました。

随分昔にUbuntuを入れましたが、当時はGUI1が気に入らなかったのでボツ。

今はLinuxMintっていうカワイイ名前のOSがあるのでコイツにロックオン。

もちろんタダです。Office系はどうするのか?って…。

まあ、完全互換ではないけれどLibreOfficeっていうのがあるので、ある程度再現できちゃうのよ。

ブラウザは??って。CoogleChromeがあるからインストールすればダイジョブ。

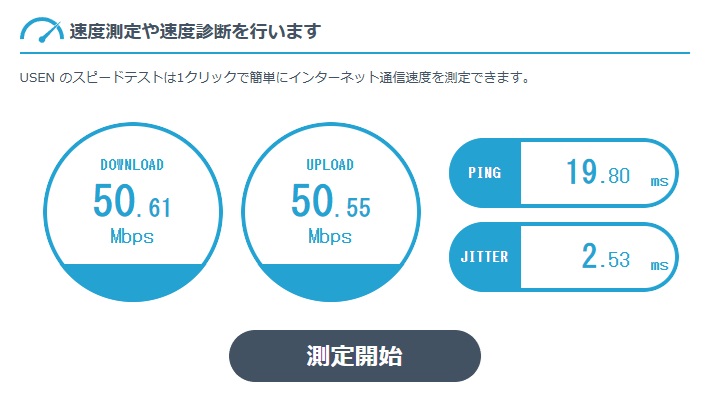

Youtubeは観れるのか???って。回線速度とPCスペックに問題なければ観れるって!

メールは????って。これ以上はChatGPT先生に聞いて調べてくれ~ぃ♪

あと、LinuxMintも古すぎたり逆に新しすぎたりするPCにはインストールできないので注意です。

- 1. ハードウェアが古すぎるPC

CPUが非x86-64(64bit)

→ Linux Mint 22 以降は 64bit CPU 必須。古い 32bit 専用CPU(Pentium4 以前、Atom初期など)は不可。

メモリが1GB未満

→ インストーラが起動しない/異常終了する。最低2GB、推奨4GB以上。

ストレージが極端に小さい

→ 最低20GB以上は必要。古いEeePCや小容量SSDモデルは足りない。 - 2. 対応していない周辺機器・特殊ハード

新しすぎるCPU / GPU

→ Linuxカーネルが対応していない場合、起動できない。

古い内蔵グラフィック(SiS, VIA, 一部のIntel GMA)

→ ドライバがなくてGUIが起動しないことがある。

特殊なWi-Fiチップ(Broadcomなど)

→ インストール直後は認識せず、ドライバを別途入れる必要あり。 - 3. ファームウェアや設定の問題

UEFIしかないPCでLegacyを無効化している → USBから起動できない

Secure Bootが有効 → Linux Mintの署名が通らず起動失敗することがある(無効化で回避可能)

RAID構成や特殊ストレージコントローラ → インストーラが認識できずインストール不可 - 4. 代表例

32bit CPUの古いPC(Pentium4以前、Core Duo初期)

メモリ1GB以下のネットブック(Atom N270/N450世代など)

古いメーカー製PCで独自チップ搭載(NEC, 富士通, VIA, SiS系)

企業用PCでBIOSが特殊ロックされているもの

自分のPCでLinuxMintが使えるか?は、以下の方法で確認できます。

1)スタートメニュー → 設定(⚙) を開く

2)「システム」 → 「バージョン情報」

3)「システムの種類」という項目に表示されます

4)64 ビット オペレーティング システム, x64 ベース プロセッサ

4)が表示されていればOK(なはず)です。

あっ、先にお伝えしておきますけど、もしやられるなら自己責任でお願いしますね♪

取り敢えず今のPCに付いてるのがSATA(Serial ATA)のHDDなら2.5インチSSDに交換した方が良いですよ。

M.2SSDが付けられるならその方が良いですが、規格が色々あるので注意ですね。

HDDも3.5インチと2.5インチがあって、3.5インチに2.5インチのSSDを付ける場合は、変換ブラケットちゅーもんがあると固定できます。

固定しなくてもPCの空いたスペースに置いとけば良いってんなら不要です。

ちなみに、SSDはHDDの5倍~10倍の速度が出て、M.2SSDはHDDの10倍~50倍(※PCスペックにより頭打ちがある)らしいので早く起動したり処理したりしますが、SSDは長期間通電しないとデータが保持できなくなって使えなくなる可能性があるので、半年~1年に1回は通電(読み書き)してやると安心だそうです。

あとはUSBメモリですかね。標準のCinnamon(linuxmint-22.2-cinnamon-64bit.iso)は2.83GBだったので、4GBあればたぶん大丈夫でしょう。

できなかったらスミマセン。(先に謝っておくスタイル)

私は8GBのUSBメモリを使いました。

中のデータは消えるので、必要なデータならどこかに避難させておきましょう。

では、やってみますかね。

変なサイトからダウンロードしないようURLを確認しましょう。

正規のURLはhttps://linuxmint.com/です。

今の最新は「Linux Mint 22.2 ‘Zara’」です。

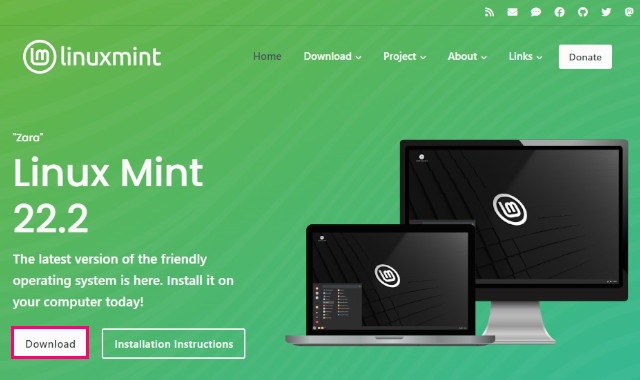

[Download]をクリックしましょう。

それぞれの特徴を簡単に説明すると、

・Cinnamon:標準版(いちばん人気)、Windowsに似ている

・Xfce:一番軽い版、見た目は質素だけどサクサク動く

・MATE:軽めで安定した版、昔のWindowsっぽい

ってな感じです。

ここでは標準版のCinnamonにしてみます。[Download]をクリックします。

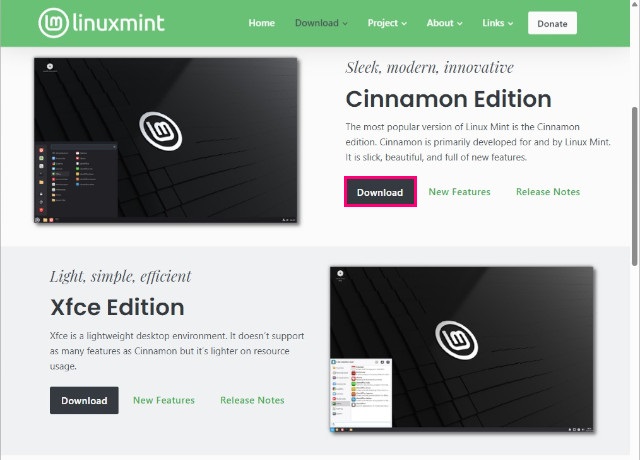

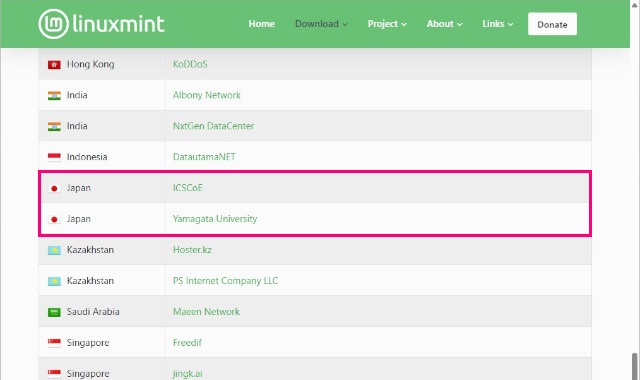

つまり、「日本のサーバからダウンロードできるよ!」ってことです。

サーバが近い方がダウンロードが早いです。

今は「ICSCoE3」と「Yamagata University4」の2つがありますね。

私はICSCoEにしましたが、どちらでも良いのでクリックします。

「linuxmint-22.2-cinnamon-64bit.iso」をダウンロードフォルダに保存します。

まずはRufus(ルーファス)というアプリが必要になります。

日本語のダウンロードサイト(https://rufus.ie/ja/)からダウンロードしましょ。

ここも変なサイトからダウンロードしないように注意が必要です。

今は64bitのPCが殆どなので「rufus-4.9.exe」(Windows x64)をクリックしてダウンロードフォルダに保存します。

ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」をクリックします。

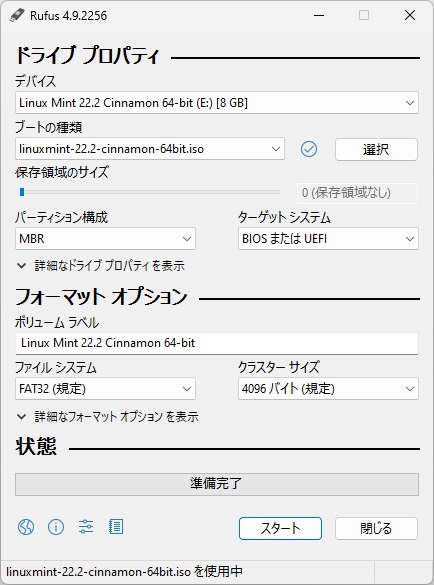

Rufusが起動しました。

PCにUSBメモリを挿してインストール先のPCの情報を元に設定しましょう。

大抵は勝手に選択されてます。

ただ、パーテーション構成は「MBR」か「GPT」を選択するようになっていますが、インストールするPCのBIOSorUEFIがUEFIモードであればGPT、BIOSモードであればMBRを選択します。

WindowsキーとRキーを同時に押して「msinfo32」と入力し、「システム情報」を開いてBIOSモードを確認すると表示されます。

他はこのままでもOKです。

前のHDD(SSD)の内容はそのままにしておきたいって場合は、PCのケースを開けてHDDのケーブルをSSDに差し替えます。M.2SSDならたぶんマザーボードに挿さってるやつと差し替えですね。

ちなみにWindows11にアップグレードできないPCが販売されていた最後の年代は、2017年頃〜2018年前半らしいです。もうM.2SSDが一般普及し始めてたころなので、2016年頃のPCでM.2SSDを購入された方はなんか可哀想な感じもします。

とかいう私のメインPCも結構古く、設定をイジってギリギリWin11にアップグレードできた状態です。

もうホントに何とかして欲しい(;´・ω・)

(既にUSBメモリが起動順の一番最初になっているPCもありますので、一旦挿して確認してもいいかもです)

ここが初心者には難しいところで、設定手順がPCメーカーやマザーボードメーカーによって様々なんです。

もうネットやPCの説明書で調べてもらうしかありません。

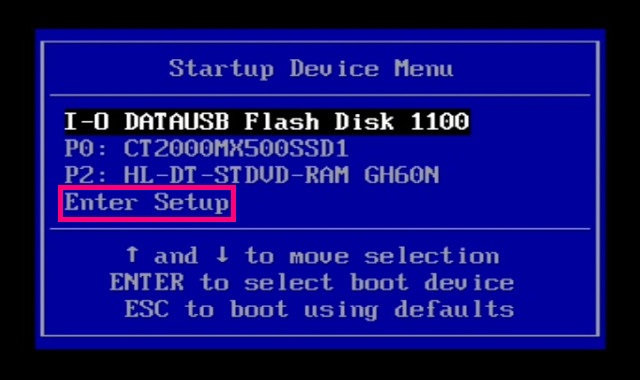

私の「Lenovo ideaCentre K320」は電源ボタンONと同時にF12キー連打でBIOS画面に入れました。

↑↓キーで「Enter Setup」を選択してEnterキーを押下します。

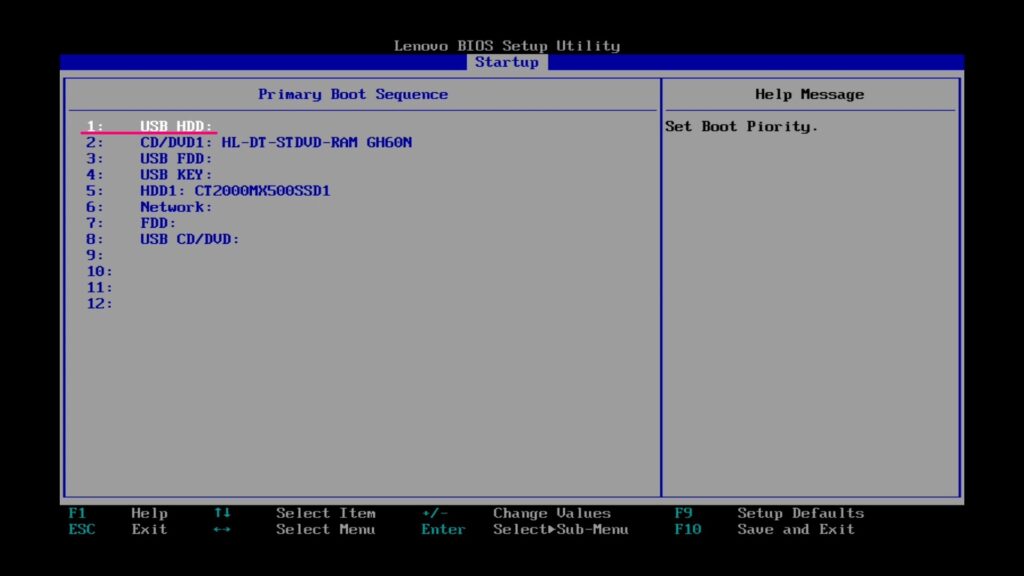

USB Memoryなんて親切な案内はたぶんありません。(ここではUSB HDDになってました)

大体F10キーが「Save and Exit」だと思います。F10キーを押下すると「YES」「NO」と聞いてくるので、保存する方(たぶんYES)を選択してENTERキーを押下します。

そしてLANケーブルをPCに挿してインターネットに繋がるようにしておきます。

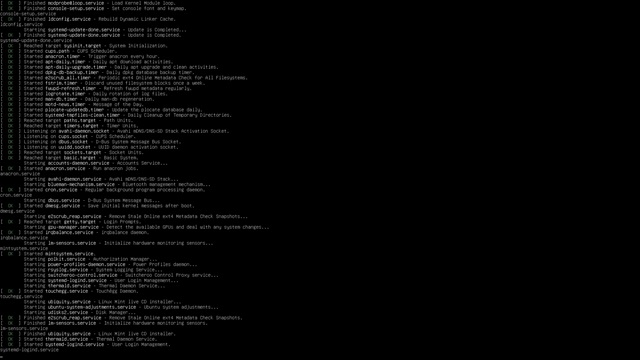

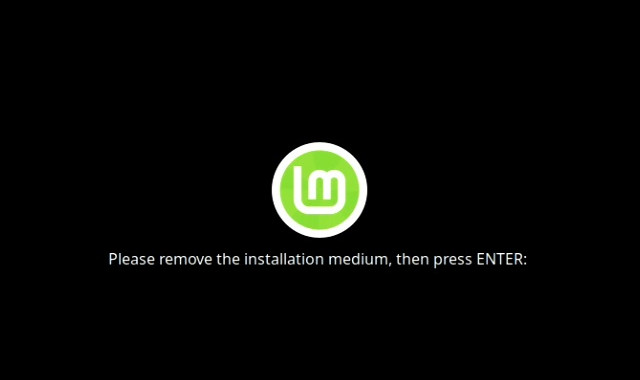

PCが再起動し、USBメモリの読み込みが始まれば取り敢えずは成功です。

インターネットに繋がっていない場合は「E:~」という風にエラーが出ます。

また、インストールがうまくいっていない場合も同様です。

エラーの内容を確認して原因を取り除き、再度インストールしましょう。

ただ、ここではまだLinuxMintのインストールは出来ていません。

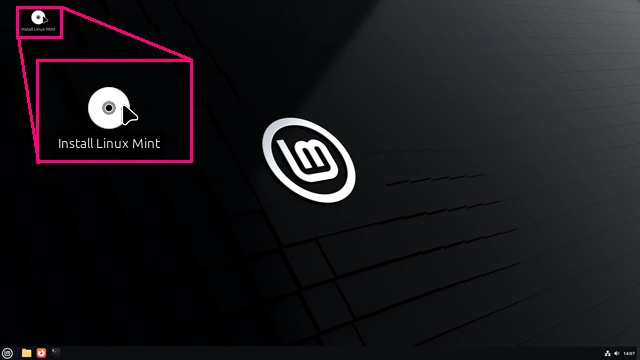

画面左上の「Install Linux Mint」をダブルクリックしましょう。

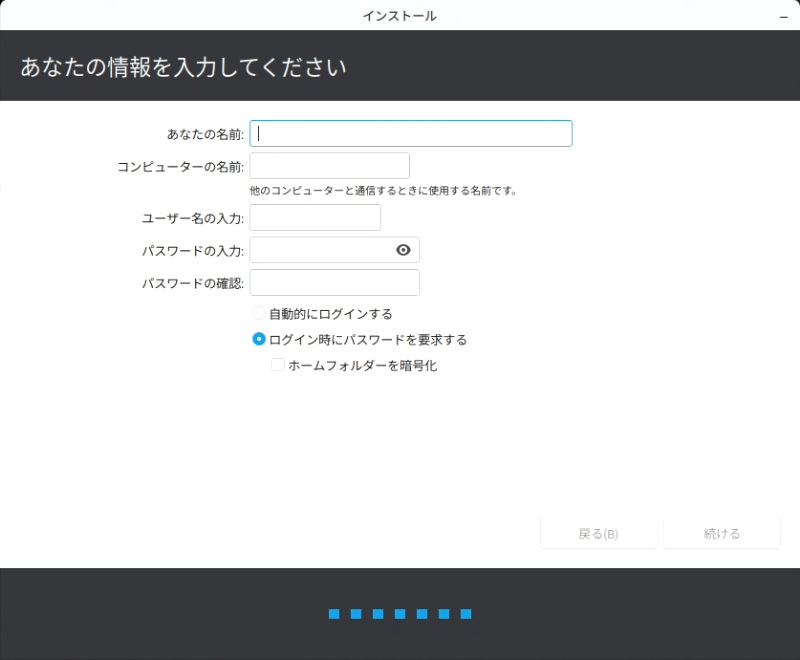

順番に設定していきましょう。

まずは言語。

一番下に「日本語」がありますので、選択して[続ける]をクリックします。

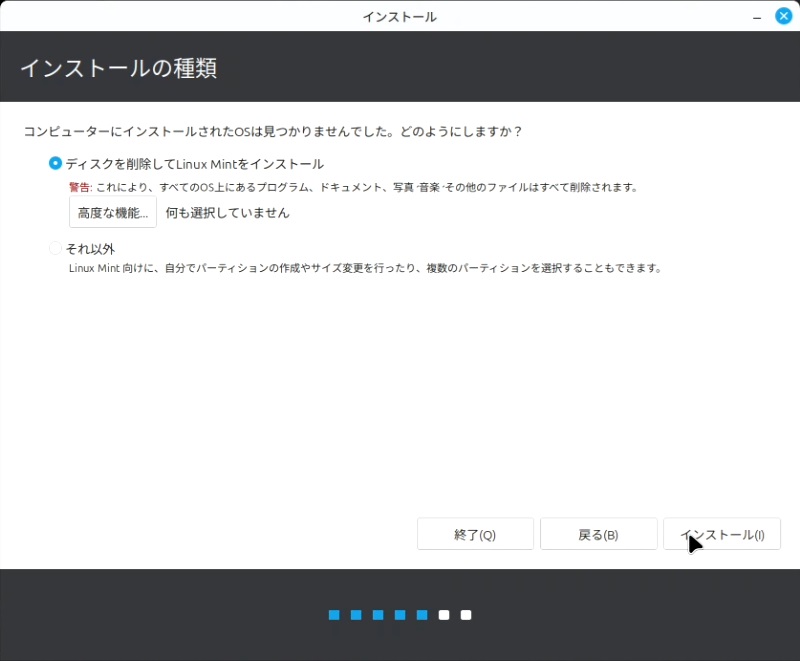

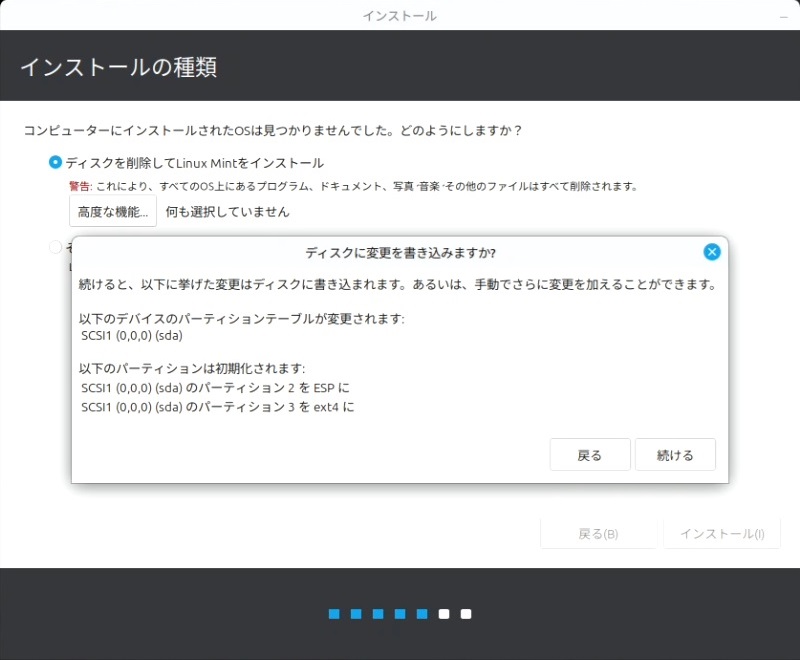

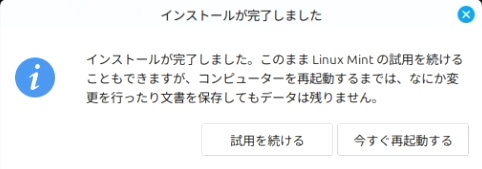

これでセットしたドライブ内のデータは消えて無くなります。

しかし何も変わらないので、電源ボタン長押しで強制シャットダウンしました。

良いかどうか分かりませんが、私のPCではこれしかできなかったよ。

パスワードを入力して無事、LinxMintが起動しました。

(;´Д`)良かったぜ~

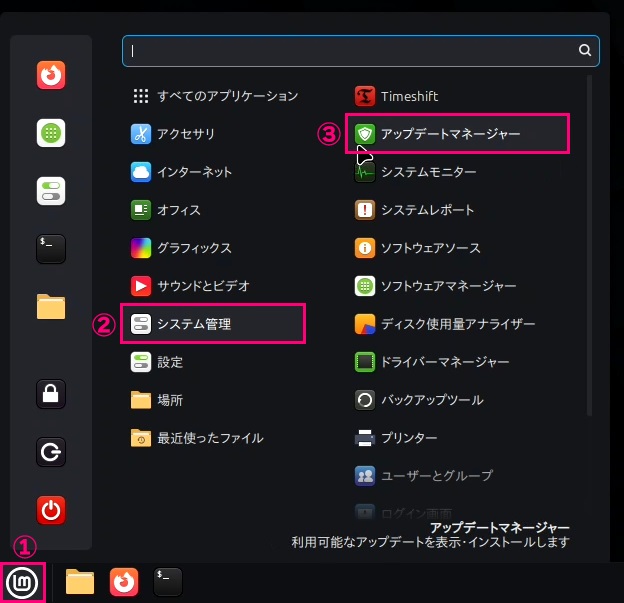

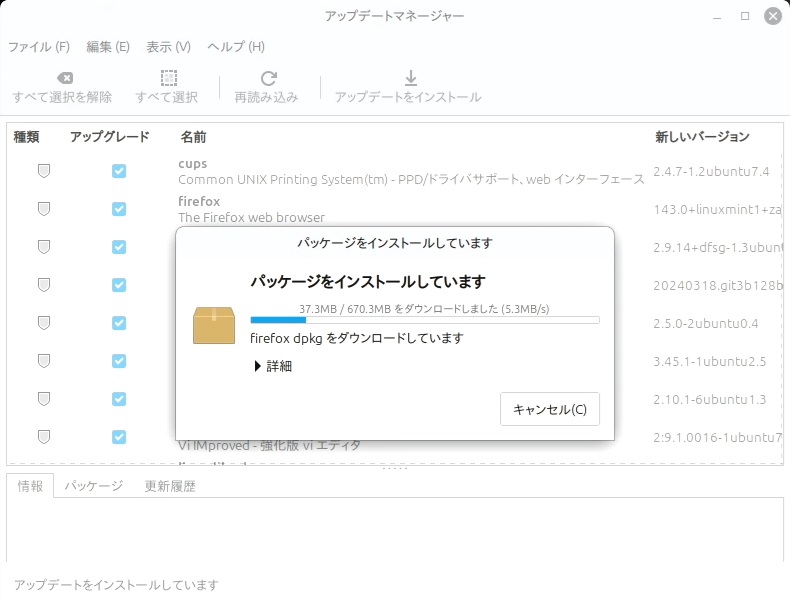

さて、無事にLinxMintも起動しましたので早速アップデートしていきます。(大事)

Windowsと操作感は違いますが、慣れれば大丈夫です。

②システム管理

③アップデートマネージャー

の順にクリックします。

右下に盾みたいなマークがあるので、それでも良いです。

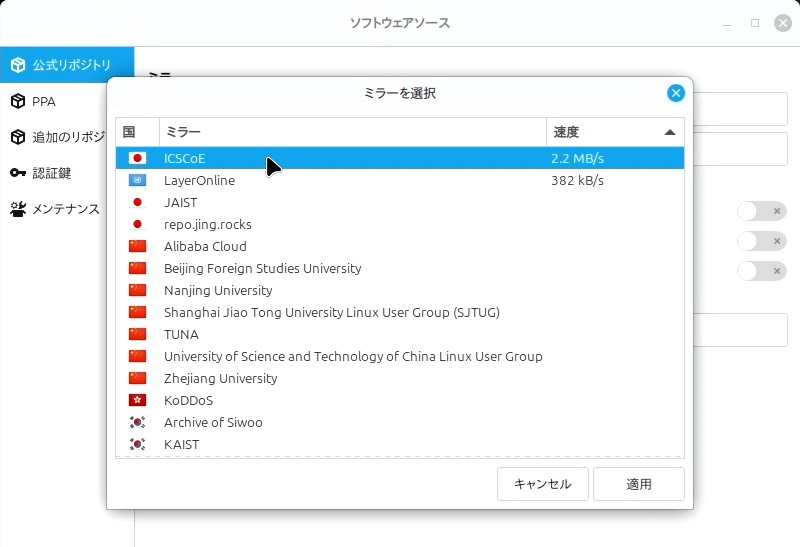

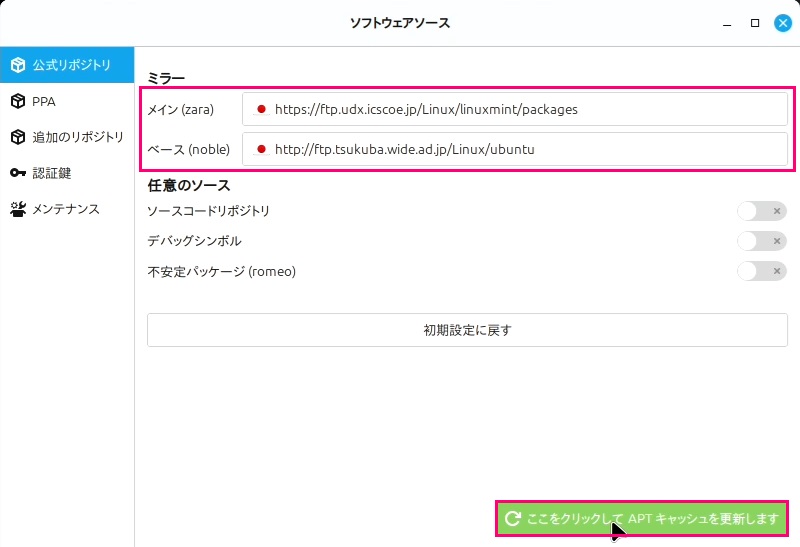

すると「ミラー」と表示されて、メインがアメリカ国旗、ベースがイギリス国旗になってます。

つまり、アメリカとイギリスのサーバからダウンロードするよ~ってことなんですが、近い方が早いので日本のサーバに切り替えていきます。

今は全て表示さていませんが、時間が経つと速度が表示されていきます。

私はいずれも日本のミラーサイトを選びました。

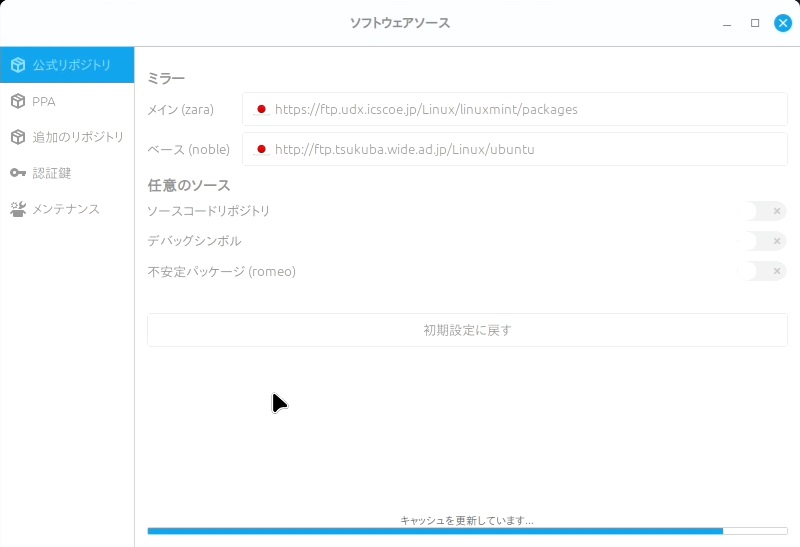

選択が完了したら「ここをクリックしてAPTキャッシュを更新します」をクリックします。

右上の☒をクリックして画面を閉じます。

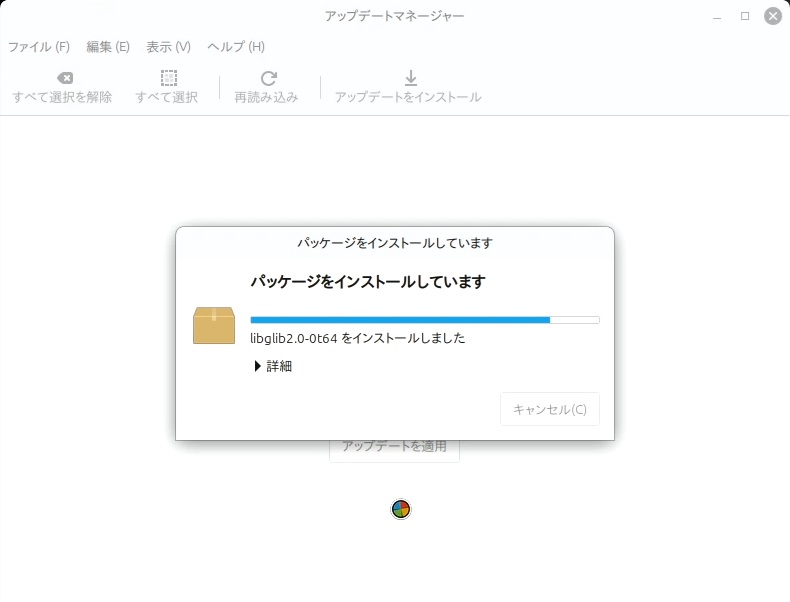

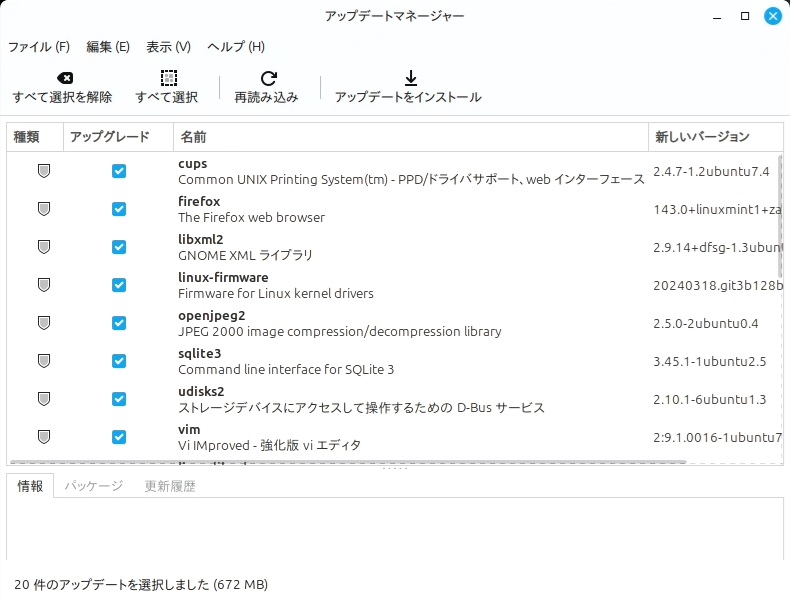

[アップデートを適用]をクリックしてアップデートしましょう。

パスワードを要求されますので、再度パスワードを入力して[認証]をクリック。

…って、結構パスワード認証を要求されるのでメンドイ。

いっぱいあるね!

真ん中上の方にある[アップデートをインストール]をクリックします。

またパスワードを要求されますので、再度パスワードを入力して[認証]をクリック。

私のPCだけなのかLinuxMintの仕様なのかは分かりませんが、途中何度も停止しました。

その都度電源ボタン長押しで電源を落として再度インストールして…を繰り返すハメに。

コリャかなりメンドイやつだなぁ。

firmwareとかのダウンロード中に出てたので、システム系のダウンロードがこうなるのかな??

そこそこ早かったと感じましたです。

取り敢えず下準備完了です。

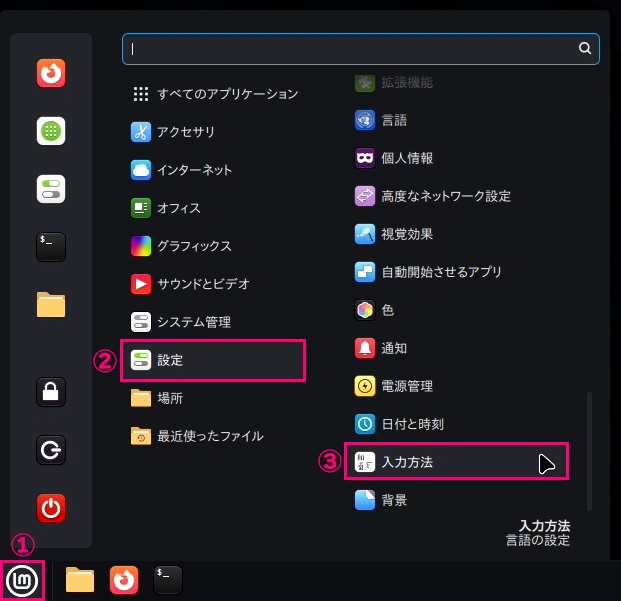

LinxMintはデフォルトだと日本語入力できないので、設定変更して日本語入力できるようにしていきます。

②設定

③入力方法

の順にクリックします。

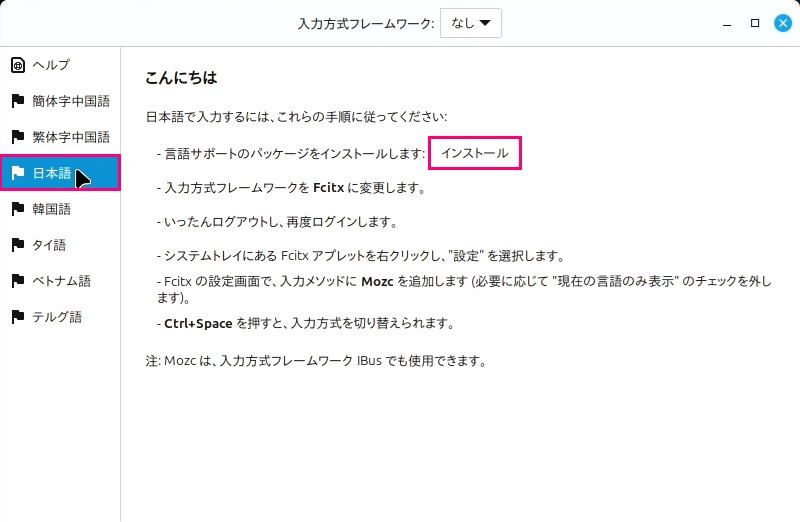

[日本語]を選択し、[インストール]をクリックします。

しばらくすると、ここでもパスワードを要求されますので、再度パスワードを入力して[認証]をクリック。

そしてインストールが完了したらフリーズ…。

(;´・ω・)電源長押しでシャットダウンして再起動しました。

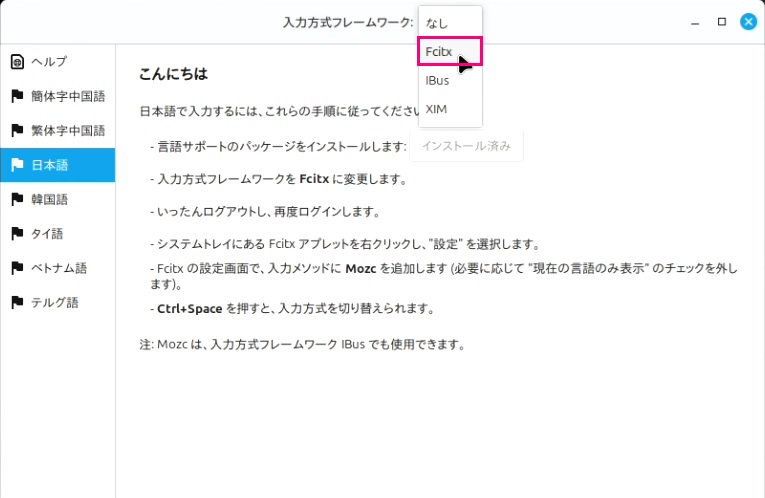

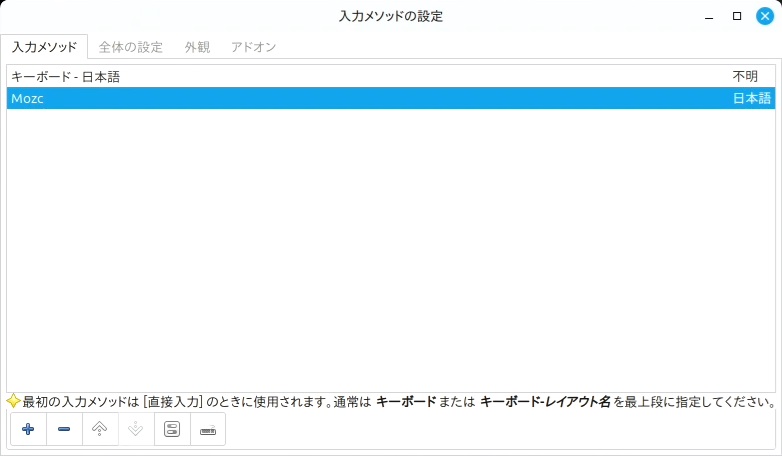

STEP1の手順でインストールした画面を表示させて、上にあるプルダウンをクリックすると「Fcitx」がありますのでクリックします。

これが、「なし」と「XIM」の表示しかなければインストールが完了していませんので、再度[インストール]をクリックして完了させた後、再度確認してみます。

日本語パッケージのインストールが完了していれば、[インストール済み]となりグレーアウトしているはずです。

設定が完了したら右上の☒をクリックして画面を閉じます。

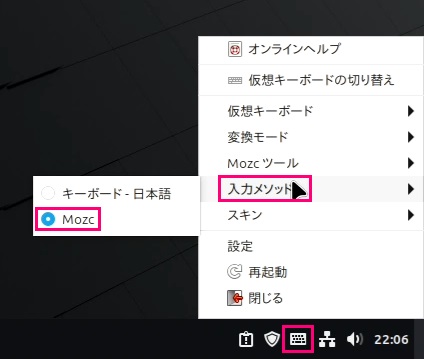

①再起動したら画面右下にあるキーボードのマークを右クリック

②[入力メソッド]をクリック

③Mozcになっていれば日本語入力できるはずです。

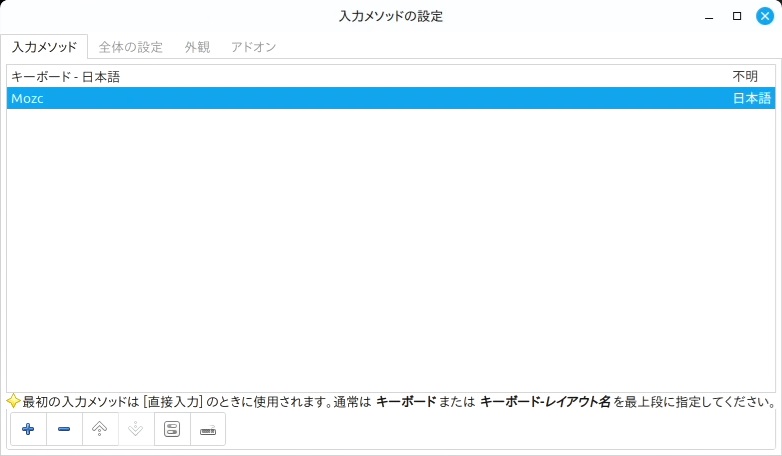

一応指示通り[設定]をクリックして確認するとMozcになってました。

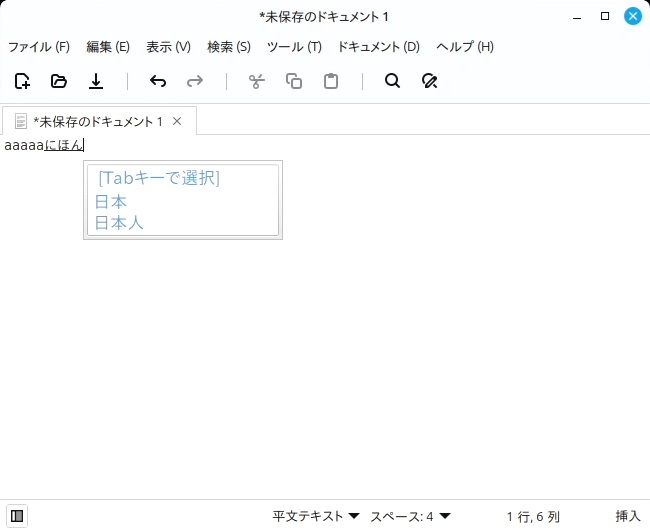

スタート>アクセサリ>テキストエディタ―の順番にクリックします。

日本語入力にする場合は[Ctrl]+[Space]キーか[全角/半角]キーを押下すると切り替わります。

無事日本語入力できるようになりました。

閉じる時は右上の☒をクリック>[保存せずに閉じる]をクリックして画面を閉じます。

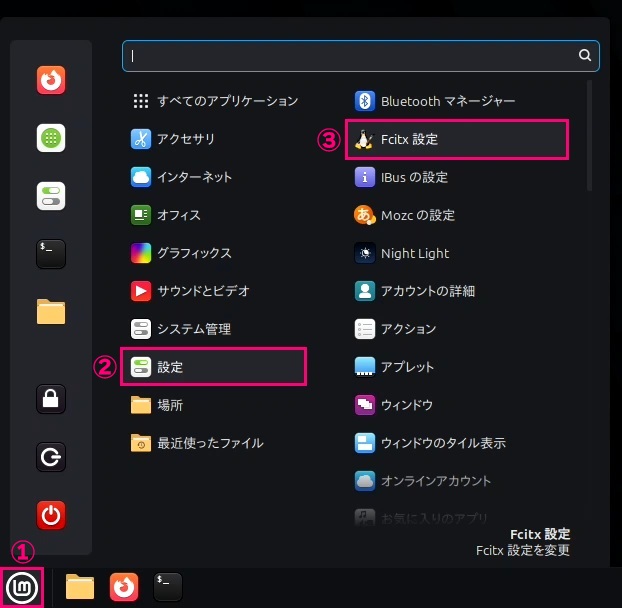

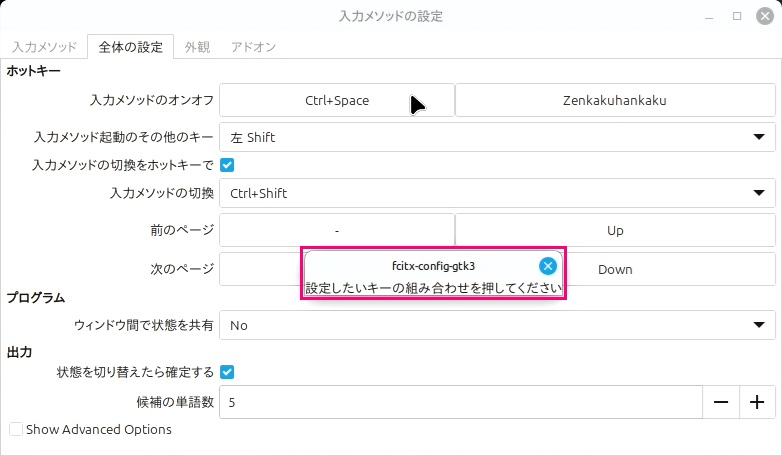

①スタート

②設定

③Fcitx

の順にクリックします。

[入力メソッドのオンオフ]の部分が[Ctrl]+[Space]と[Zenkakuhankaku]になっています。

つまり[Ctrl]+[Space]キーか[全角/半角]キーを押下すれば日本語入力になるよ~ってことです。

この[Ctrl]+[Space]を変更したいのでクリックします。

私は[カタカナ/ひらがな/ローマ字]キーにしました。

右上の☒をクリックして画面を閉じます。

完了です。

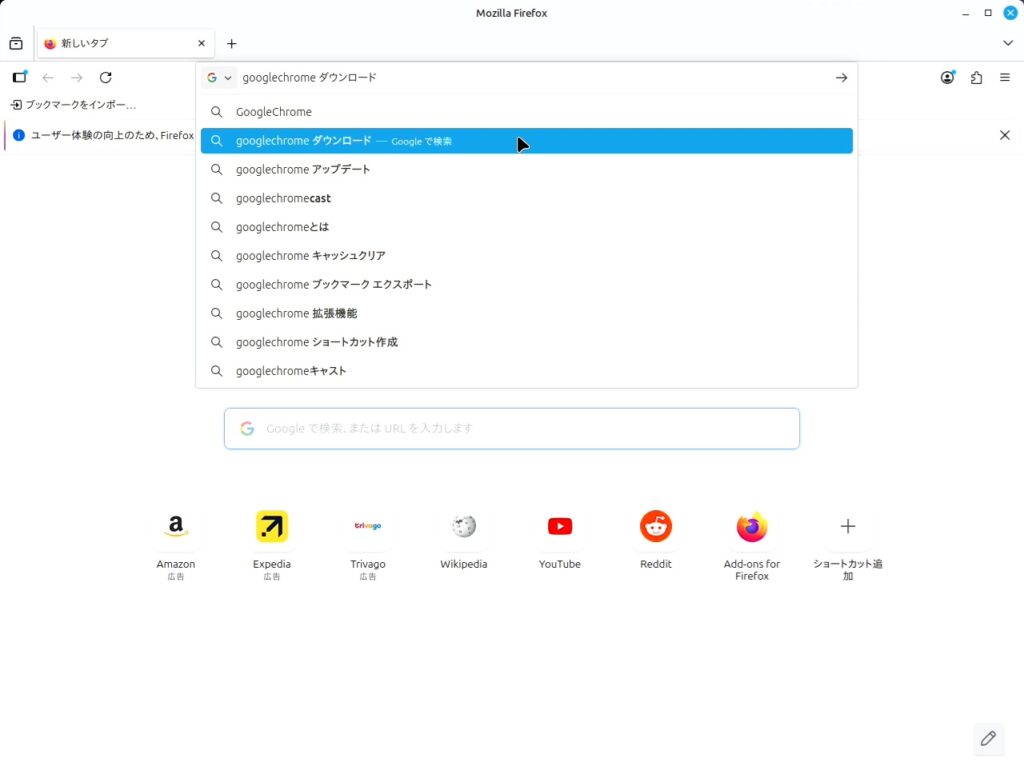

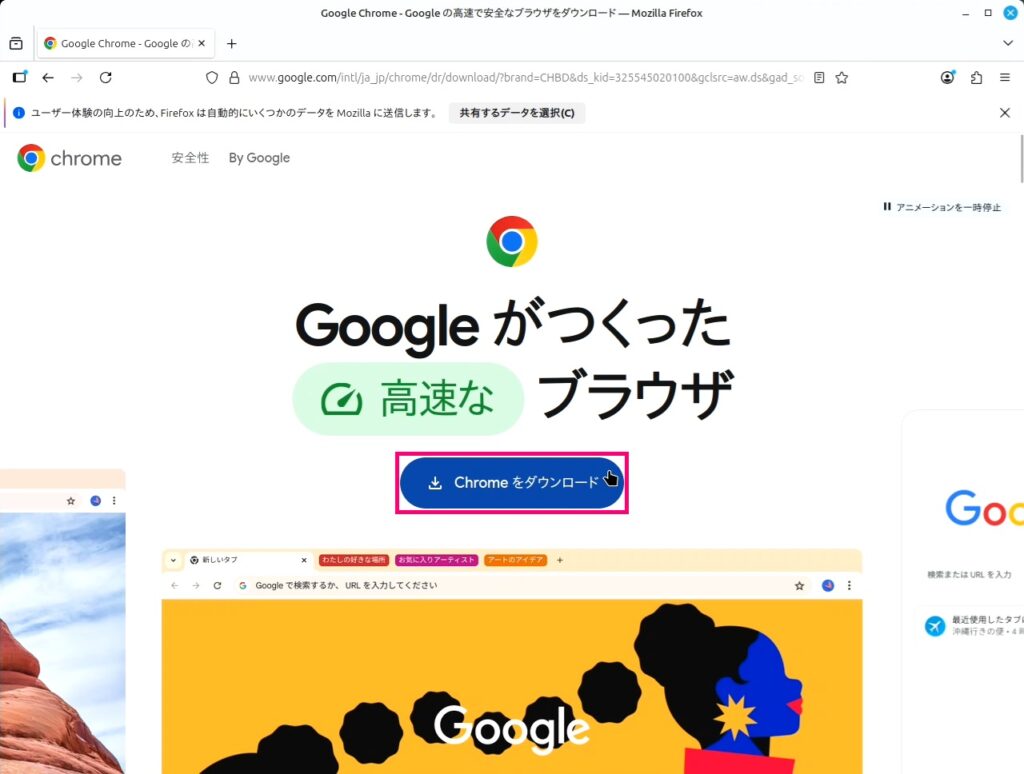

新しい環境にWindowsでもGoogleChromeを入れて使いやすくしていきます。

他にもいろんな人達が有料でも見劣りしないアプリをLinux用に開発してて、タダでインストールして使えるって…天国ですか?

取り敢えずGoogleChromeをダウンロードしてインストールすればYouTubeも観れるのでね。

変なサイトに飛んでないかURL(https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/)は確認しましょう!

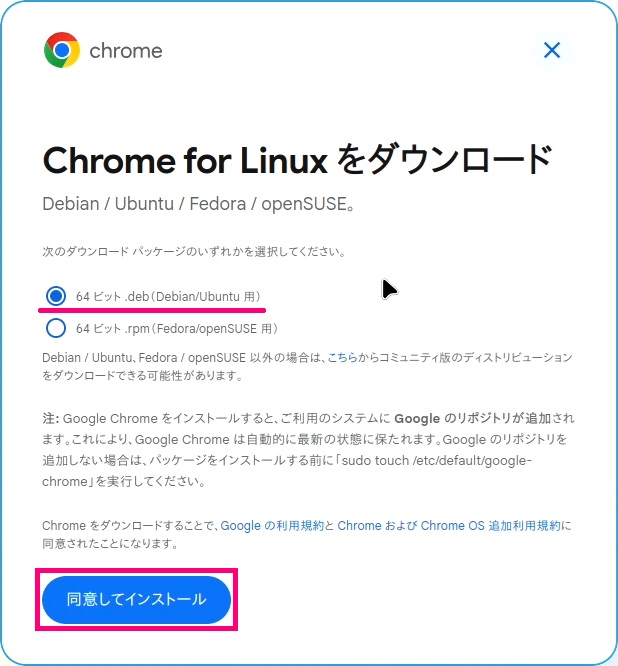

私は[同意する]をクリックしました。

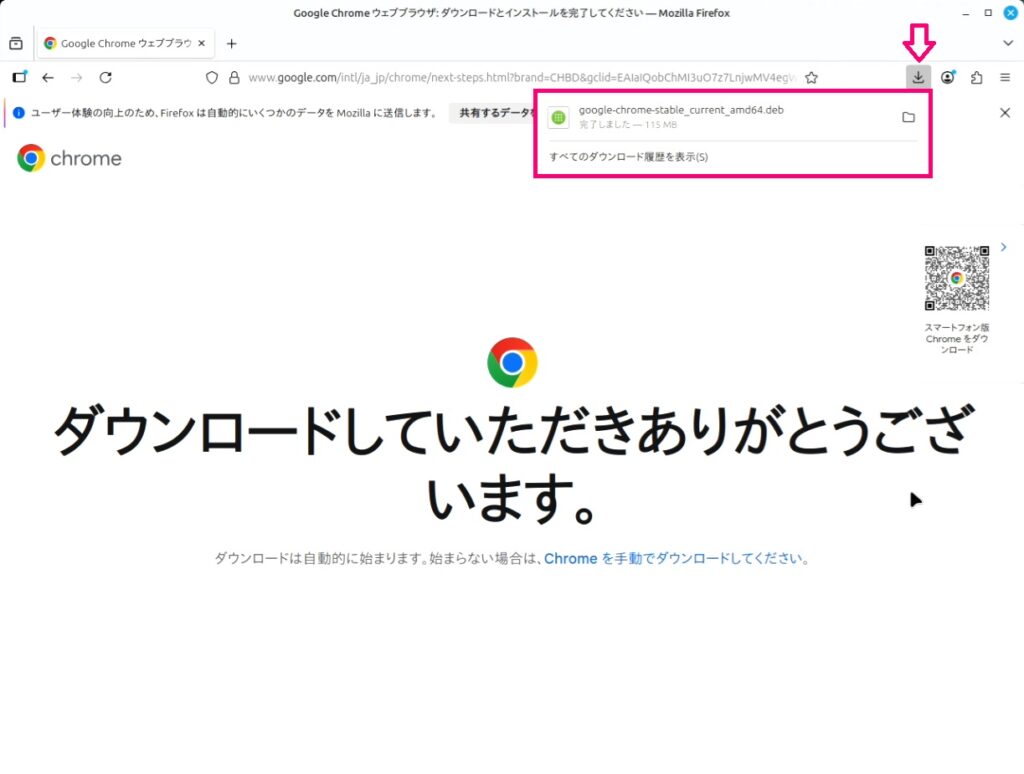

ダウンロードが始まります。

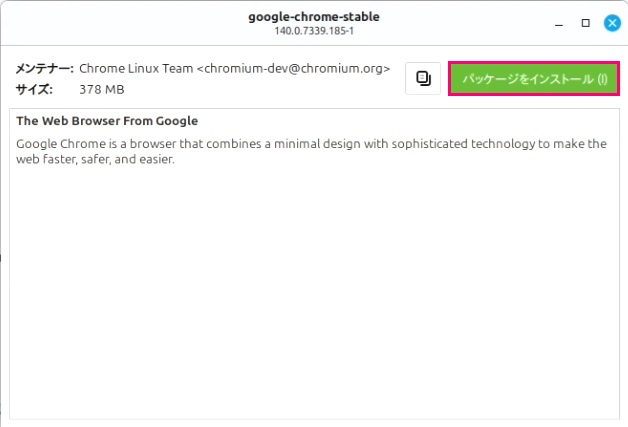

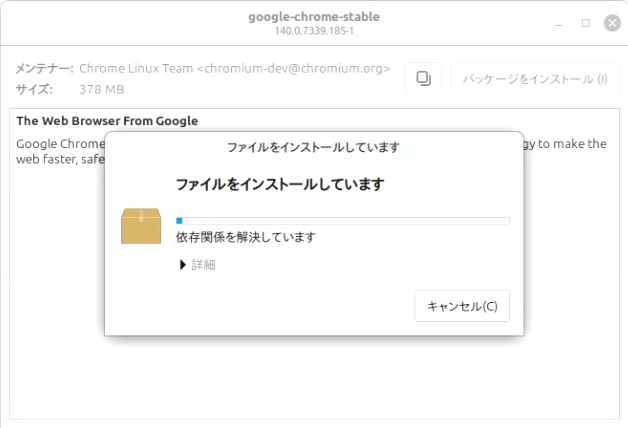

右上の[パッケージをインストール]をクリックします。

またまたまたパスワードを要求されますので、再度パスワードを入力して[認証]をクリック。

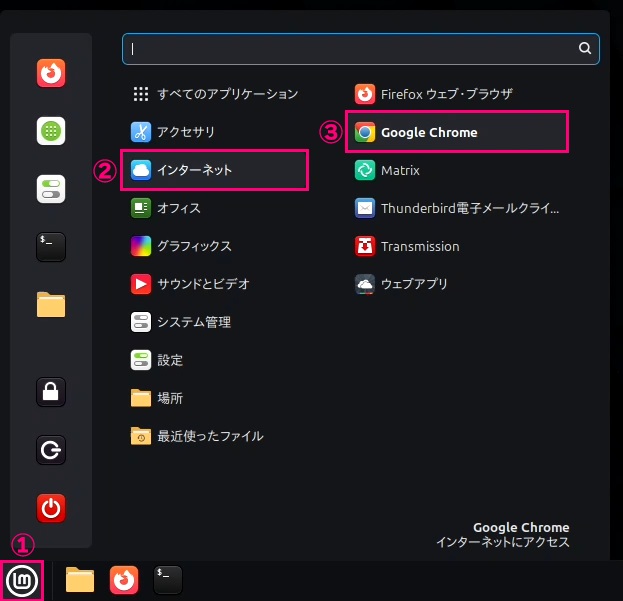

①スタート

②インターネット

③GoogleChrom

の順にクリックします。

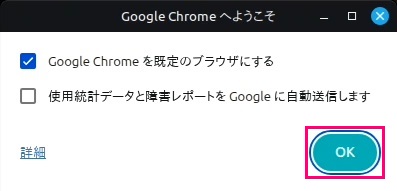

どっちでも良いと思います。

[OK]をクリックします。

あと少しです。

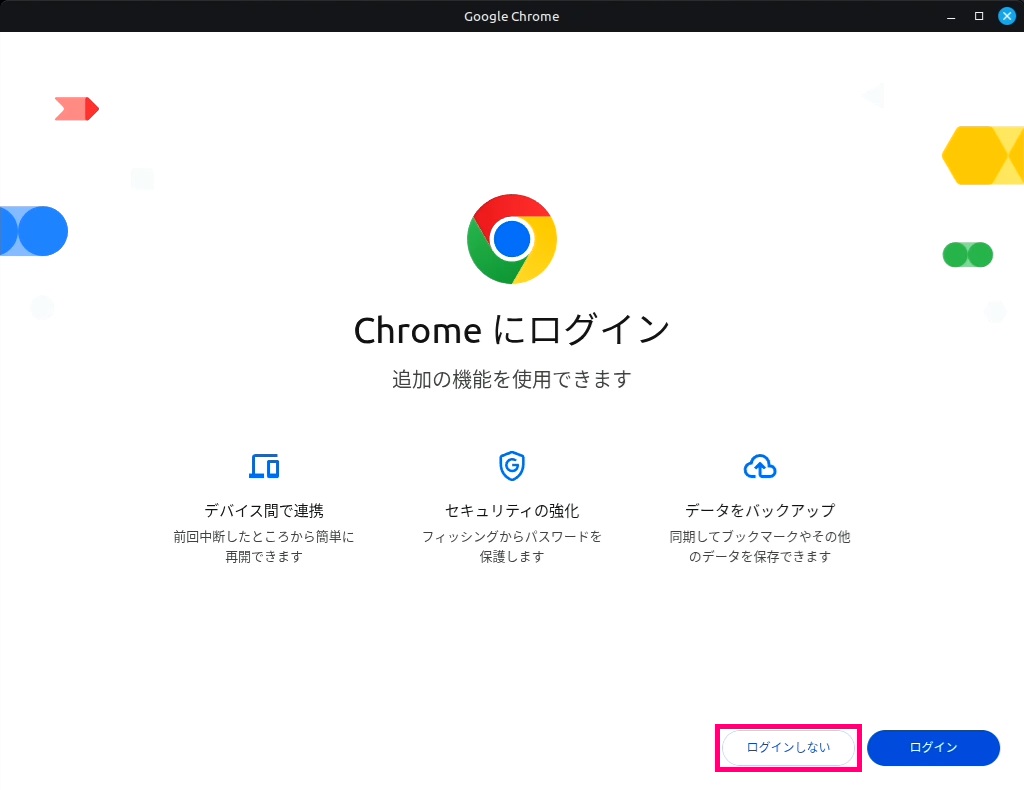

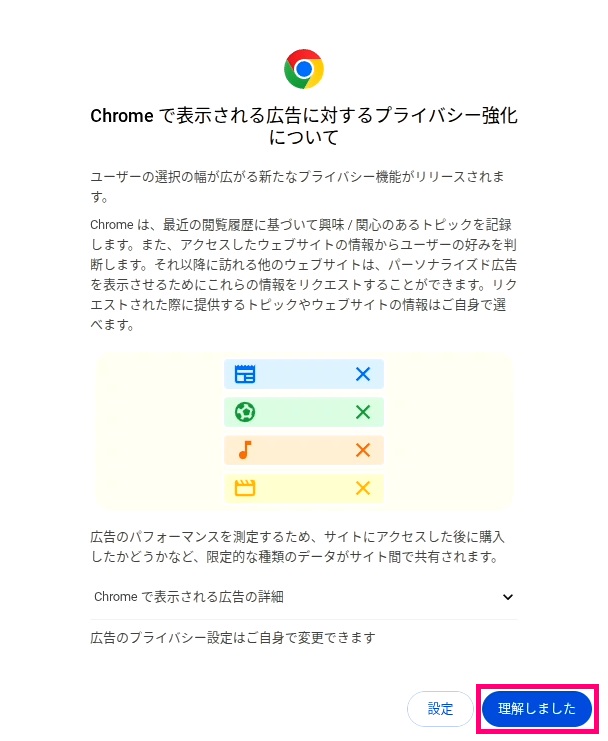

取り敢えず[ログインしない]をクリックしてみます。

[理解しました]をクリックします。

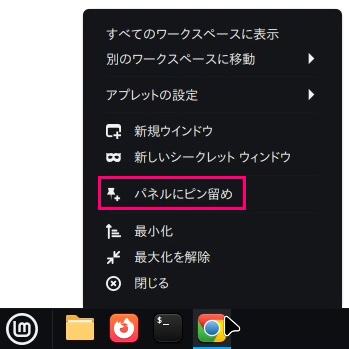

パネルから外したいときは同様にアイコンを右クリック>[パネルからピン留めを外す]をクリックすれば外れます。

ふぃ~、終わった~(;´Д`)

セキュリティ関連の設定はコチラ↓↓↓からどうぞ♪

【あれこれ】Linux Mint 22.2で無料ウイルス対策!OS・ソフトの自動更新とClamAV監視の完全ガイド

【あれこれ】Linux Mint 22.2で無料ウイルス対策!OS・ソフトの自動更新とClamAV監視の完全ガイド

取り敢えず最初は大変だと思いますが、ここから先はYoutubeも観れると思いますし(但し、PCスペックによる)、Word・Excelといった基本的なOffice系のアプリもLibreOfficeっちゅー互換アプリが入っているので(見た目は異なったり、難しいことはできなかったりしますが)一応使えます。

まぁ、何よりゴミにならなかったし、経験値は積めたし、VMplayerってヤツでこのPCの中にWindows環境も構築できちゃったりします。

ライセンスを購入すれば(まともに動くかは別の話として)Windows11にもできます。

何もしなければただのゴミだったワケですから、これから色々調べてみて遊んでみてはいかがでしょうか?

ということでお疲れ様でした。

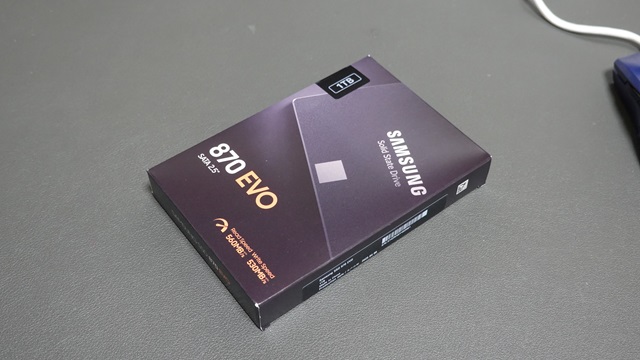

ちなみに私は余ってたCrucial製SSD「MX500」で試しましたが、他のPC(レッツノート)はUbuntuServerを入れてWEBアプリの開発を試してみようと思い、Samsung 870 EVOの2.5インチSSD 1TBを購入しました。

コイツはちょっと高いですが、PCが潰れたら他のPCに移植して使うので性能で選びました。

他の2.5インチSSD(WDやCrucialなど)と比較して長所と短所を確認しましたが、短所は他の2.5インチSSDより高いとか、WDよりアイドル電力が低いとかだったので長所だけまとめておきます。

ってか、イニシャルコストだけじゃなくてランニングコストも合わせて考えることが大事なのよね。

- 書き込み維持性能が良い

SLCキャッシュ等を使い切った後でも速度低下が起きにくい/回復が早いらしい。 - 全体的なランダムアクセス性能・応答性が良好

DRAM キャッシュ付きであることから、小さなファイルや OS・アプリの起動時等でのレスポンスが高いらしい。 - レビューでの評価・安定性

サポートが手厚く、ファームウェアの更新・エラー管理の面で安心できる。

長く使ってもベンチマーク外のトラブルが少ないらしい。 - 仕様のバランス

読み書き速度、耐久性、キャッシュ構成、価格(上位価格帯ではあるが見合った性能)などバランスが取れているらしい。

ということで、気になった方は下のSSDをのぞいてみてね~♪

全部「SLCキャッシュ」と「DRAM キャッシュ」が付いてるヤツ(のはず)です。

つまり他の大部分のSSDとはちょっと出来が違いまっせ!ってこと。

見てくれてありがとね(・ω・)ノシ

ワンぱくジュリー調査団

ワンぱくジュリー調査団