玄人志向のガジェット[KURO-DACHI]シリーズについて記載しています。

このガジェットを使用すればデータを丸ごとコピーしてくれるため、HDDからSSDへの換装が簡単に行えます。また、HDD/SSD内のデータも全消去出来るため、PCを返却・廃棄する際の情報漏洩対策にもなります。

HDDからSSDに換装するメリットは処理の速さです。もうHDDには戻りたくありません。んで、HDDからSSDに換装する際に使用したのが玄人志向製の[KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP]です。(この型番は既に販売終了になっていますが現在も使用可能です)

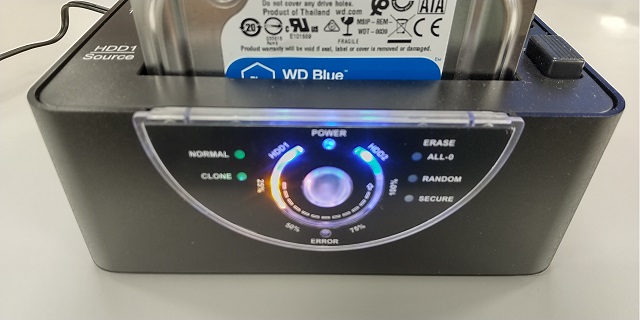

下図が本体になります。この他にACアダプターやPCと接続するUSBケーブルが入っています。

実際に[KURO-DACHI]を使用してHDDからSSDにデータを丸ごとコピーしてみます。処理速度の違いを確認したい場合は、事前に起動時間やベンチマークソフトなどで計測しておきます。

事前の注意事項として以下があります。

- コピー元のHDDはPCから取り出し、コピー先のSSDは事前に購入するなどして用意します。

- 殆どのデスクトップPCでは「2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット」が必要になります。

こちらもSSDに合わせて購入しておきます。ノートPCは不要な場合が多いです。

- M.2 SSDは使用できません。

- SSDの容量はHDDより多いもの(HDD≦SSD)を用意して下さい。HDD:512GBに対しSSD:500GBだと使用できません。

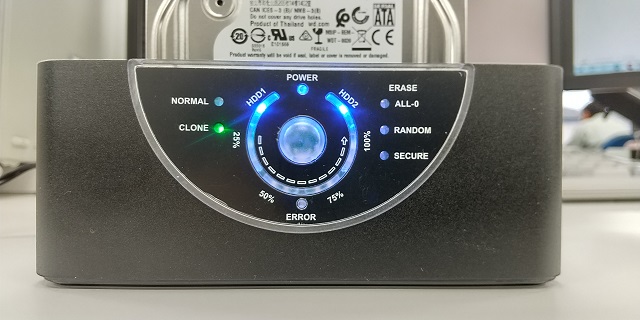

丸ごとコピー(クローン)の仕方は以下の通りです。

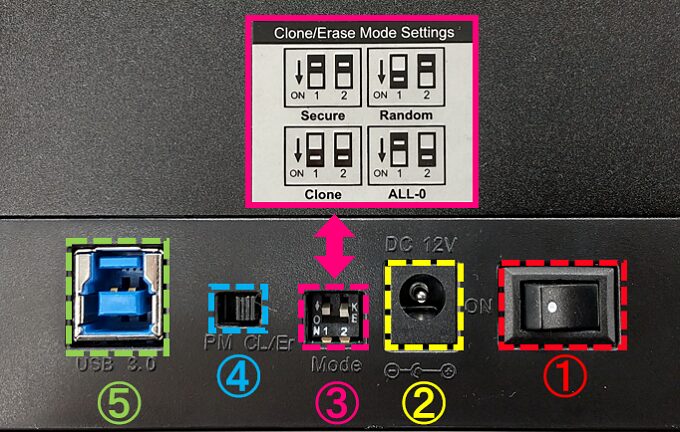

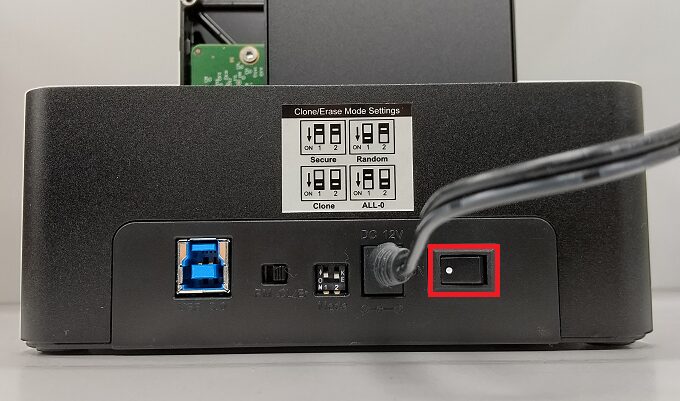

①電源スイッチがOFFにします。

②ACアダプターのコネクタは抜いておきます。

③ディップスイッチ[1][2]とも下に入れます。(添付シールの「Clone」部分を参照)

この設定を間違えるとデータを消去するトラブルに繋がるので、確認しながら慎重に設定します。

※現物のディップスイッチは白色なのに、図にあるディップスイッチは黒色で間違える可能性があるので注意して下さい。

④[CL/Er]側にスイッチを入れます。

⑤USBケーブルは接続不要なので抜いておきます。

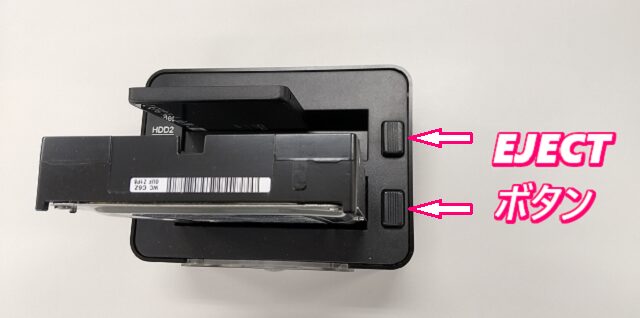

蓋を押すと中の状態が分かりますので、差し込む向きが分からない場合は確認します。

実際に差し込んだ状態↓↓↓

※コピー中は、電源を落としたりHDDやSSDを抜いたり、衝撃を与えてはいけません。そのまま動かさずに終わるまで待ちます。

※押すと勢いよく飛び出す場合がありますので、差してあるHDDやSSDを保持しながら[EJECTボタン]を押します。

取出したSSDを元に戻して動作確認します。

結果は如何でしたか?

【メモ】

「HDDの種類とWindowsマンスリーアップデートについて考察してみた件」の記事でも記載しましたが、HDDだとWindowsマンスリーアップデートを開始~完了するまでSSDの5倍くらいの時間が掛かっていました。また、3DCADの様な高負荷アプリに加え、マルチタスク処理1してるとPCが頻繁にフリーズする状態です。

【雑談】HDDの種類とWindowsマンスリーアップデートについて考察してみた件

【雑談】HDDの種類とWindowsマンスリーアップデートについて考察してみた件

あくまで主観ですが、そうなったのはアプリメーカーが「低スペックPCでも動作可能を謳う功罪」もあると感じています。低スペックで動作するのは良いこと(実際は使えんことが多い)ですが、そのスペックだけを参考にしてPCを導入を決定する企業(人)もいます。その結果、問題が発生するPC(ゴミ)を生み出してユーザーの労働生産性を著しく低下させてます。PC選定する人はユーザーでPCに詳しい人・困っている人の意見を聞いて欲しい。そして、アプリメーカーもせめて「推奨動作環境」を一緒に掲載してくれ。

現場作業と違いバックオフィス系には「見えないコスト2」が結構あります。やや定性的3ではありますが、PCトラブルもその一部に該当し、業務停止による労働生産性の低下を招いています。

PC導入時のイニシャルコストも大事ですが、ランニングコストも合わせて考える必要があります。バックオフィス系の業務従事者(社員・従業員・派遣・パート・アルバイトなど)の労働生産性を向上させるには、「PCトラブルを起こさせない」「トラブルが起きたとしても早期復旧できる」ようなPCスペックを検討することが必要だと感じています。。

この「イニシャルコスト」「ランニングコスト」はPCに限った話ではなく、備品・事務機器・設備・装置・車両・建物などにも当てはまりますし、メーカーの開発・設計思想にも当てはまる重要な考え方です。

●SSD(クルーシャルやKINGSTONは表記通りの数値が出るらしいですがお好みで)

●殆どのデスクトップPCでHDDをSSDにする場合に必要

色々調べてみると2023年8月時点でも悲惨な状態のPC(Core i3、Celeron、 4GBメモリ)もあって、「メモリ4GBでマルチタスク処理させるのは狂気の沙汰」というアンケート結果もありました。Core i3、Celeron、4GBメモリの化石みたいなPC与える会社なんかで働きたくない…。(カワイソウ)

( ゚Д゚)<もう令和だよー!

ちなみに、intelのCore-i3などの「i」シリーズは無くなり、「Core」「Core Ultra」にリブランドするらしい。

ということで、Core3ちなんで今日の晩ゴハンは3コアで。

見てくれてありがとね(・ω・)ノシ

ワンぱくジュリー調査団

ワンぱくジュリー調査団